跨越千里慕名来,只为遇见“心”奇迹

发布时间:2025-04-15

浏览次数:90

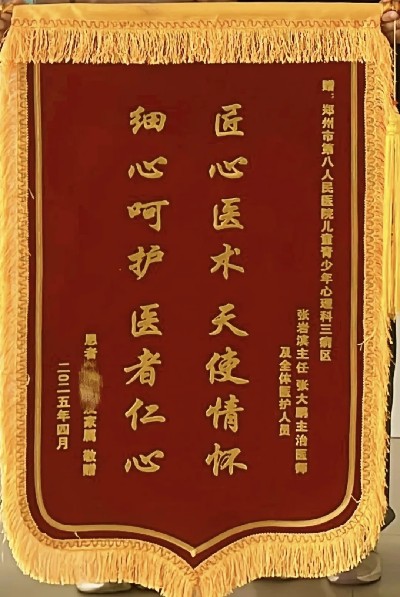

“真的没有想到在八院治疗后,我女儿又能蹦蹦跳跳了……”4月15日,伴随着家长的喜悦和感激,一面写着“匠心医术 天使情怀 细心呵护 医者仁心”的锦旗送到了我院儿童青少年心理科张岩滨主任和张大鹏医生的手上。

从站立不稳到蹦蹦跳跳,她经历了什么?

开学季本应是充满期待的开始,但对于来自山东的初中生小雪(化名)而言,她怎么也没想到,2025年2月的那场开学成为了她经历意想不到“变化”的开端。 开学不久,她就频繁感到心慌、怕冷,不得不请假休息。更令人担忧的是,短短两周后,她开始觉得行走吃力,最后竟演变成双腿乏力到站立不稳,行走需要拄拐或家长搀扶才能做到。 小雪在当地医院完成相关检查和治疗后,病情未见明显改善。“当时真的太焦灼了,不知道下一步该怎么办。”回忆那段日子,小雪父母仍心有余悸。就在对治疗方向没有头绪时,偶然看到河南电视台《小莉帮忙》往日对我院的报导,了解到张岩滨主任曾经医治过相似病症,并且在儿童青少年心理科方面有着极其丰富的临床经验,于是不远千里从山东到河南郑州,特意前来八院寻求更进一步的诊疗意见。 入院后我院儿少科专家团队详细询问分析病情,明确诊断为:分离性运动障碍。除了通过药物治疗改善状况,更重要的是医生团队结合小雪本人心理因素给予认知行为治疗,暗示治疗等诊疗方式,让患者意识到这些症状其实是基于平时学习压力太大,父母对孩子的高要求不正确表达等呈现出来的结果,致使自己对下肢行走过于关注,夸大了行走不稳的后果。 住院期间张岩滨主任及主治医师张大鹏密切关注小雪的身体状况和心理变化,不仅在每日查房时细心观察情绪变化,还通过专业的心理疏导和正向激励,帮助小雪建立战胜疾病的信心,重拾阳光快乐的心态。如今,小雪身体不但大有改善,做回了能蹦能跳的自己,而且心态也发生了很大变化,与母亲的关系也变得更为亲密和信任。 (如今的小雪)

“真的非常感谢张岩滨主任、张大鹏主治医生以及全体医护人员对我女儿病情的帮助,让她能重新回到原来的样子!”小雪父母难掩感动地说道。

小雪及父母感谢的不仅是治疗她的专家团队,更是在肯定每一位在八院秉持着“身心同治”诊疗理念的医生。未来,我们将继续追求规范化的诊疗流程和个体化的治疗方案,为大家的心理健康保驾护航。

关于分离性运动障碍,

我们要知道的事

关于分离性运动障碍,我们要知道的事 1.什么是分离性运动障碍? 分离性运动障碍是是一种功能性神经疾病,表现为患者出现无法用器质性问题解释的异常运动或肌肉功能障碍,这些症状通常与心理因素(如创伤、压力或情绪问题)相关。 常见的形式表现为瘫痪、震颤或行走困难。常出现下肢共济失调,姿势异常或不借扶助无法站立,也可出现或全身的夸张震颤。 2.分离性运动障碍常见症状有哪些?容易误诊吗? 常见症状包括肢体无力、步态不稳、姿势异常、不借扶助无法站立、肢体或全身震颤等。因症状与中风、多发性硬化等疾病相似,需通过详细检查(如影像学检查、电生理检查、免疫学检查)排除器质性病因后方可确诊,避免误诊。 3.哪些人容易患分离性运动障碍? 经历重大心理创伤、长期压力或情绪压抑者。女性、青少年及有焦虑或抑郁病史的人群风险较高。性格特质如过度敏感或完美主义也可能增加患病概率。 4.分离性运动障碍的症状表现是患者假装出来的吗?这些症状受患者控制吗? 患者并非故意伪装,而是大脑在强烈压力下触发无意识的生理反应。患者潜意识层面认为自己的运动功能出了问题,所以尽管患者试图努力控制身体,但无法做到。在接受心理暗示或者患者忽略对症状的关注时,患者可表现运动功能正常或好转。 5.儿童患病后表现与成人相同吗? 儿童可能更多表现为突发性行走困难,症状常与家庭冲突(如父母离异)或校园压力相关。治疗需家庭共同参与,通过减少压力源和游戏疗法等帮助患者表达情绪。 6.分离性运动障碍会伴随其他精神疾病吗? 约60%患者合并焦虑、抑郁或创伤后应激障碍(PTSD)。治疗需同步进行,例如用抗抑郁药缓解情绪,同时通过心理治疗解决根本诱因。 7.日常护理中家属需要注意什么? 避免过度关注症状(如频繁询问“腿有力量吗?腿疼吗?”),这会强化患者的疾病角色。应鼓励正常活动,提供情感支持,并配合心理治疗师逐步恢复功能。 科普:张大鹏